| 植物の分類が変わる! |

| <= 2. 分類のおさらい | 目次 |

4. 植物の分類体系 (2)クロンキスト体系 => |

|

|

|

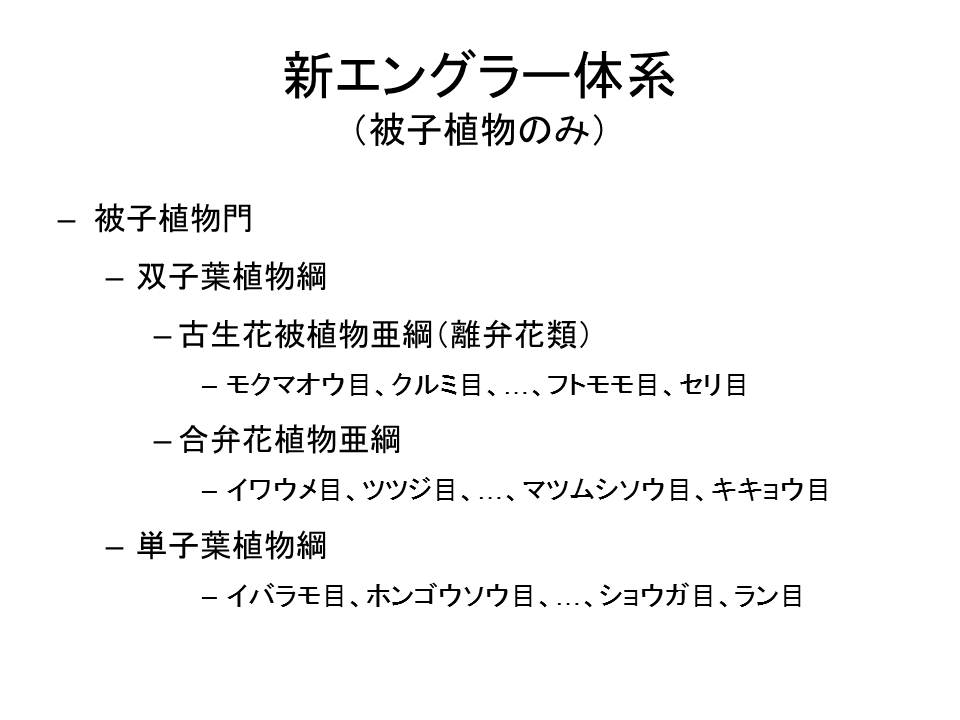

最初に紹介するのは、新エングラー体系です。 ドイツのエングラーが、1900年ごろに提唱し、その後、修正を加えながら発展したものです。 単純な構造の花から、複雑な構造の花へと進化した、との考えに基づいています。 現在、最も一般的に使われており、日本で目にする植物図鑑や植物ガイドブックのほぼ全てで、 新エングラー体系に基づく分類が採用されていると言って過言ではないでしょう。 植物の分類は、まず、この花は○○科、というのを覚えるところから始めるのが普通で、 ハンディ図鑑には、種名と科名が書かれているのが常です。 新エングラー体系では、花の形態を元に分けられているので、科の特徴が分かりやすく、 覚えやすいのが、普及した一因でしょう。 新エングラー体系の全体像を見てみましょう。  花の咲く被子植物を、まず、双子葉類と単子葉類に大別しています。 双子葉とは、いわゆる「ふたば」のことで、種から発芽した時に、最初に出てくる2枚の葉の ことです。 これが出てくるのが双子葉類、出てこずに1枚のが伸びるのが単子葉類です。 単子葉類に比べると、双子葉類は大きな仲間なので、双子葉類は、さらに、花びらが分かれる 離弁花類と、花びらが分かれない合弁花類とに分けられます。 双子葉と、単子葉に分けるのは、系統的にもまちがいではないようです。 でも、離弁花と合弁花に分けるのが問題で、見た目には分かりやすいのですが、かなり人為的で、 必ずしも系統的には正しくありません。 例えば、合弁花とされているツツジ科の仲間には、一部、花びらが分かれるものが含まれます。 さらに、目、科と分けられていきますが、科の中にも、強引にまとめられているものもあります。 例えば、馴染み深いユリ科などがその最たるもので、花びらが3枚+3枚の構造なら、とりあえず ユリ科とされていますが、系統的には雑多なものの寄せ集めであることが分かっています。 新エングラー体系は、分かりやすい分類体系ですが、問題も多く含んでいます。 そのため、これに代わる分類体系が提唱されてきました。そのひとつが、次に紹介する、 クロンキスト体系です。 |

戻る ↑