| 植物の分類が変わる! |

|

<= 3. 植物の分類体系 (1)新エングラー体系 |

目次 |

5. 植物の分類体系 (3)APG系 => |

|

|

|

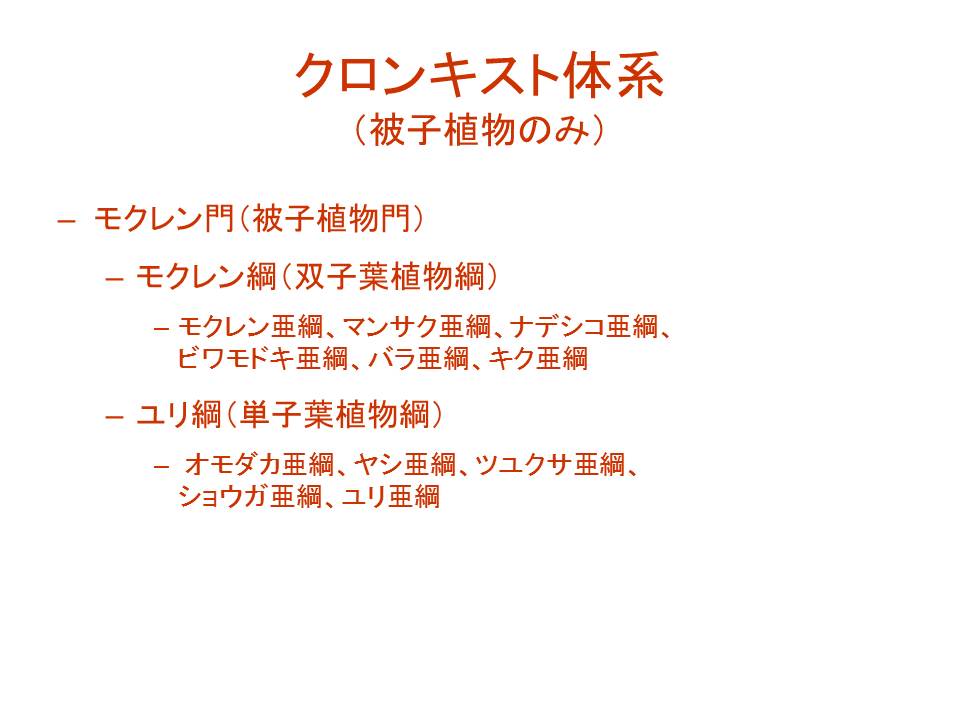

次に紹介するのは、クロンキスト体系です。 アメリカのクロンキストが、1980年代に提唱した、新しい分類体系です。 おしべやめしべが、多数に螺旋状に配列している花(モクレンの仲間)が元になり、 そこから様々な花が進化した、との考えに基づいています。 1997年に刊行された、分冊百科シリーズ『植物の世界』(朝日百科)で採用され、 今後は、この、クロンキスト体系が主流になる?と思われたのですが、結局、ほとんど 普及しませんでした。 そういうわけで、一般には馴染みのない、クロンキスト体系ですが、ざっと、眺めてみましょう。  まず、花の咲く植物(被子植物)を、大きく双子葉植物と単子葉植物の2つに分けるところは、 新エングラー分類と同じです。 大きくちがうのは、新エングラーでは双子葉植物を合弁花と離弁花に分けていたのが、 クロンキストではその概念が無くなったところです。 さらに、幾つかの目、科も変更されています。 例えば、マメ科は、ジャケツイバラ科、ネムノキ科、マメ科(狭義)に分割されました。 また、ユリ科については、サルトリイバラの仲間が分離されサルトリイバラ科になり、 ヒガンバナ科がユリ科に統合されました。 合弁花、離弁花という分け方は、系統的には根拠が無く、クロンキスト体系がこれを無くしたことは 評価でき、新エングラー体系よりは系統発生的な分類だと思われます。 しかしながら、クロンキスト体系も、基本的には形態的な特徴に基づく分類なので、遺伝子的な 研究が進むにつれ、系統的には、必ずしも適切でないこともわかってきました。 そして、1990年、遺伝子解析に基づく、APG分類体系が発表されました。 |

戻る ↑